Incendie de Vitrolles, neuf ans après

Retour sur le terrain neuf ans plus tard et l'impression d'un retour à l'état d'origine.

Des paysages verts où la marque de l'incendie s'est effacée

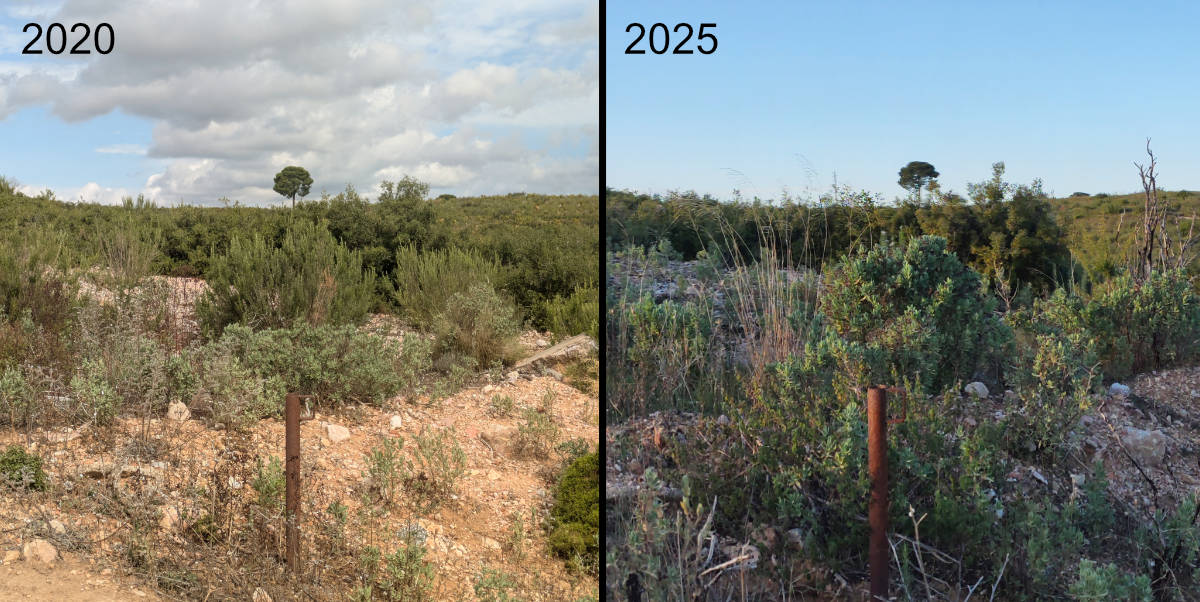

Cela faisait cinq années que je n'avais pas emprunté la piste D.F.C.I du plateau près de Valbacol et pour tout vous dire, je ne m'attendais pas à grand-chose de nouveau cette fois-ci. À mon arrivée, si j'ai bien eu une impression de déjà vu, ce n'est pas en ayant en mémoire mon précédent passage, mais plutôt de temps plus lointains, de l'époque où l'incendie n'était pas encore passé. À mon retour, tout ceci se confirma en comparant les photos prises en 2020 avec celles de cette année. C'est presque incroyable, en un temps record, soumise à des étés de plus en plus secs, la végétation est revenue quasiment à son état initial.

Densification et croissance

Entre mon passage en 2020 et 2025, le verdissement des paysages s'est amplifié, mais sur les chemins le principal changement visible est une densification des milieux.

Cinq ans plus tard, les buissons sont plus grands et surtout plus nombreux. Ceci est assez logique d'une part parce qu'il restait encore pas mal de place libre la dernière fois.

Sur le plateau : la garrigue point final ?

Les milieux ravagés par les flammes en 2016 étant pour la plupart de type garrigue, il est logique que l'on retrouve finalement ces ensembles de buissons. Comment pourrait-il en être autrement dans une zone où les arbres sont très rares ?

Ce milieu est-il pour autant condamné à rester à ce stade évolutif ? Si l'on prend en compte la fréquence des incendies sur le plateau de Vitrolles, la réponse est, hélas, oui. Mais si l'on fait preuve d'optimisme, les choses pourraient bien changer en laissant faire la nature, sans la perturber. En effet, il est rassurant de voir, tout autour des Pins d'Alep épargnés par le feu, de nouveaux individus portant déjà des cônes. C'est à partir de ces îlots arborescents que pourra s'étendre une nouvelle pinède, mètre après mètre, décennie après décennie. Si rien ne détruit à nouveau ces zones, alors un siècle pourrait suffire pour voir le plateau se reboiser naturellement, mais lui laissera-t-on ce temps ? La pression constante en été des incendiaires involontaires ou maladifs dont les gestes sont amplifiés par une sécheresse de plus en plus fréquente et un mistral aléatoire, ne laisse que peu de chance au scénario forestier aussi modeste soit-il.

Dans le vallon : un sol qui fait toute la différence

La vue panoramique tout autour du grand champ en contrebas montre à quelle vitesse, en présence d'un sol épais et donc d'une ressource en eau plus importante, la végétation peut se reconstituer y compris lorsqu'il s'agit d'arbres. Protégées dans un sol profond, les racines des Peupliers blancs et des Chênes ont survécu et finalement les arbres ont retrouvé leur aspect d'avant incendie.

En bref

De 2016 à 2025, la végétation du plateau a bien évolué avec la réinstallation de la garrigue partout où le sol superficiel est un frein ou un obstacle à l'installation des arbres. Ailleurs, dans les vallons c'est presque magique avec la reprise des arbres que je pensais morts. Devant ces images si optimistes, je sais que certains se diront que le feu a fait du bien. À eux je répondrais simplement que le plateau aurait été encore plus beau, les buissons plus hauts, les arbres plus nombreux et la biodiversité bien plus grande sans le passage de l'incendie. À chaque feu, ce sont des centaines de milliers d'individus qui meurent et des dizaines d'espèces qui disparaissent, ce sont des habitats, des espèces hôtes, des plantes nourricières qui sont rayés de la carte entrainant la disparition de toute leur faune associée. En bref, la beauté de la renaissance ne doit pas faire oublier la gravité d'un acte d'origine humaine.